Aunque desde el final de la Segunda Guerra Mundial México ha conseguido mantenerse fuera de conflictos armados internacionales, eso no significa que no haya estado en riesgo de ser afectado por conflictos y prácticas armamentísticas ajenos. En especial a partir de que se comenzó a usar la energía nuclear para fabricar bombas atómicas (que Estados Unidos estrenó contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en 1945 para dar fin a la Segunda Guerra Mundial; «Hiroshima y Nagasaki», 2024), México, junto a muchos otros países, tuvo que lidiar con la posibilidad de que un conflicto nuclear que involucrara a Estados Unidos terminaría por afectarlo de manera secundaria.

Aunque Estados Unidos no volvió a usar armamento nuclear contra algún país con el que estuviera en conflicto después de arrojar las bombas sobre Japón en 1945, sólo cuatro años después, en agosto de 1949, se dio a conocer que la Unión Soviética, el Estado predecesor de la actual Rusia, había logrado desarrollar también armas nucleares («30 años del Tratado de Tlatelolco», s. f.: 10), lo que dio pie a que surgiera una preocupación internacional con respecto a las consecuencias que supondría un conflicto armado entre Estados Unidos y la Unión Soviética no sólo para esos países, sino también para todos aquellos que los rodeaban. Así, apenas un mes después, los representantes de México en la recién formada Organización de las Naciones Unidas (ONU) remarcaron la necesidad de establecer un acuerdo que permitiera controlar de manera efectiva el uso de la energía nuclear para prevenir un escenario catastrófico por su empleo irresponsable, que a la larga conduciría a un aniquilamiento mutuo entre las dos potencias y a la posible extinción de la humanidad (ib.).

A lo largo de la década de 1950, durante la cual Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrascaron más firmemente en el conflicto geopolítico conocido como la Guerra Fría (que duró hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991), los representantes mexicanos frente a la ONU continuaron insistiendo en la necesidad de reconocer que los países que experimentaran y usaran armamento nuclear debían responsabilizarse de los efectos adversos que la contaminación radiactiva de este tipo de actividades podía generar en la población y el territorio de países que no usaran ese tipo de armamento («30 años del Tratado de Tlatelolco», s. f.: 11). Esta clase de llamados a tomar conciencia entre los países que no formaban parte del conflicto soviético-estadounidense continuó hasta entrada la década de 1960 (ib.).

En octubre de 1962, el Consejo de Seguridad de la ONU recibió el reporte de que la Unión Soviética había comenzado a transportar a Cuba, un país alineado con la ideología política comunista soviética, los componentes necesarios para instalar misiles nucleares en la isla («30 años del Tratado de Tlatelolco», s. f.: 11; Cueto, 2022). La cercanía entre Cuba y el territorio continental de Estados Unidos levantó señales de emergencia para el gobierno estadounidense, que advirtió en un anuncio presidencial que cualquier lanzamiento de un misil desde Cuba hacia algún país del hemisferio occidental, incluidos los países de América Latina, requeriría una respuesta de Estados Unidos contra la Unión Soviética y el inicio de una guerra nuclear (Cueto, 2022). Aunque a partir del anuncio el presidente estadounidense, John F. Kennedy, y el presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, lograron evitar un conflicto de esa magnitud al comprometerse a reducir las tensiones entre ambos países durante la Guerra Fría, el episodio, conocido como la crisis de los misiles (ib.), sirvió como precedente para que los países de América Latina buscaran una manera de proteger a su población en caso de un enfrentamiento nuclear futuro al prevenir la entrada de armas nucleares en su región, lo que podría convertirlos en blancos de ataques eventuales («Tratado de Tlatelolco», s. f.).

Unos meses antes de la crisis de los misiles de Cuba, en marzo de 1962, el canciller mexicano había anunciado en Ginebra que se había decidido que México fuera un país libre de armas nucleares y de los sistemas usados para transportarlas («30 años del Tratado de Tlatelolco», s. f.: 11), y a mediados del mismo año, durante la Asamblea General de la ONU, Brasil presentó la primera propuesta para formar una zona desnuclearizada en América Latina (ib.). Después de que la crisis de los misiles fue superada, en abril de 1963, los presidentes de Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador y México emitieron una declaración conjunta en la que expresaban su intención de establecer un acuerdo en el que todos los países de América Latina se comprometieran a no fabricar, recibir, almacenar o probar armas nucleares en su territorio y su intención de que se reconociera lo más rápido posible a América Latina como una zona libre de este tipo de armas de destrucción masiva (op. cit.: 12). Así fue cómo entre noviembre de 1964 y febrero de 1967, con el apoyo de la Asamblea General de la ONU y a lo largo de cuatro períodos de sesiones (op. cit.: 12-13), representantes de los cinco países se reunieron en México para discutir y redactar el acuerdo.

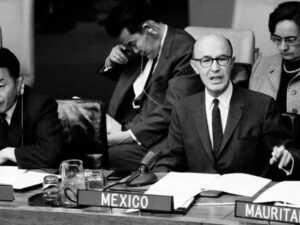

Un personaje clave en la constitución del acuerdo entre estos países latinoamericanos fue el mexicano Alfonso García Robles, nacido el 20 de marzo de 1911 en Zamora, Michoacán, que había estudiado Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y participado en los trabajos de preparación para el establecimiento de la ONU («Alfonso García Robles», s. f. a; «Alfonso García Robles», s. f. b). García Robles, en su papel como subsecretario de Relaciones Exteriores de México, fue el presidente de todas las reuniones entre 1964 y 1967 encaminadas a la desnuclearización de Latinoamérica («Alfonso García Robles», s. f. b).

El fruto de estas reuniones a lo largo de tres años fue el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, conocido también como el Tratado de Tlatelolco porque fue en esa zona histórica de la Ciudad de México donde los países que participaron en su discusión y redacción firmaron el tratado el 14 de febrero de 1967 («Qué es el Tratado de Tlatelolco», 2024). Al prohibir e impedir la prueba, el uso, la fabricación, la producción o la compra de armas nucleares y al comprometer a los 33 países latinoamericanos a usar la energía nuclear sólo con fines pacíficos que beneficien a la humanidad (ib; «30 años del Tratado de Tlatelolco», s. f.: 10), el Tratado se convirtió en un referente a nivel mundial, ya que estableció la primera zona libre de armas nucleares en un área altamente poblada, pues la extensión de la zona donde los términos del tratado son aplicados es mayor a los 20 millones de kilómetros cuadrados y es habitada por más de 600 millones de personas («Tratado de Tlatelolco», s. f.). Así, otras regiones del mundo siguieron el ejemplo del Tratado de Tlatelolco de 1967 para establecer más zonas libres de armas nucleares («30 años del Tratado de Tlatelolco», s. f.: 10), como la del Tratado de Rarotonga en Oceanía (firmado en 1985), el Tratado de Bangkok en Asia (firmado en 1995) y el Tratado de Pelindaba en África (firmado en 1996).

Por su parte, después de haber presidido las reuniones para la redacción del Tratado, Alfonso García Robles continuó promoviendo la prohibición de las armas nucleares en todos los países por medio de su trabajo como representante mexicano en la ONU en la década de 1970 y entre 1975 y 1976 tuvo el cargo de secretario de Relaciones Exteriores del país («Alfonso García Robles», s. f. a). Más tarde, en 1982, García Robles se convirtió en el primer mexicano en ganar un premio Nobel, cuando recibió el Premio Nobel de la Paz junto a la diplomática sueca Alva Myrdal por su trabajo como promotores del desarme nuclear (ib.), que, como se ve, es una medida muy valiosa para fomentar la convivencia pacífica entre países incluso en la actualidad, ya que más de la mitad de la población mundial todavía vive en países que tienen armas nucleares o son miembros de alianzas nucleares, como en los casos de China, Estados Unidos, India y Rusia («Qué es el Tratado de Tlatelolco», 2024). La obra de Alfonso García Robles sirve como recordatorio significativo de la trascendencia y el legado duradero de las acciones políticas encaminadas a propiciar la paz como un bien al que todas las personas deberían poder acceder, en especial en un país tan necesitado de paz entre su población como México.

Referencias

—30 años del Tratado de Tlatelolco. Introducción. (s. f.). Revista Mexicana de Política Exterior. Secretaría de Relaciones Exteriores. https://drive.google.com/file/d/15kFj0ad7koBhYM-rIdow6RcNFhsrnovM/view?usp=sharing

—Alfonso García Robles. (s. f.). El Colegio Nacional. https://colnal.mx/integrantes/alfonso-garcia-robles/

—Alfonso García Robles. Defensor del derecho a la paz galardonado con el premio Nobel de la Paz nacimiento 20 de marzo. (s. f.). Comisión Nacional de los Derechos Humanos. https://www.cndh.org.mx/noticia/alfonso-garcia-robles-defensor-del-derecho-la-paz-galardonado-con-el-premio-nobel-de-la-paz

—Cueto, J. C. (2022, 17 de octubre). Crisis de los misiles en Cuba: cómo fue el evento que casi lleva a una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. BBC. https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-62982023

—Hiroshima y Nagasaki: la masacre de las bombas atómicas. (2024, 6 de agosto). National Geographic España. https://historia.nationalgeographic.com.es/a/hiroshima-nagasaki-masacre-bombas-atomicas_10590

—Qué es el Tratado de Tlatelolco y qué establece respecto a las armas nucleares en Latinoamérica. (2024, 25 de septiembre). National Geographic Latinoamérica. https://www.nationalgeographicla.com/historia/2024/09/que-es-el-tratado-de-tlatelolco-y-que-establece-respecto-a-las-armas-nucleares-en-latinoamerica

—Tratado de Tlatelolco. (s. f.). OPANAL. https://opanal.org/tratado-de-tlatelolco/